お気軽にお問い合わせください ☎03-3431-1449 |

境界とは?

境界という言葉のとらえ方

法的な場合(調査士が探している境界)と日常用いられる場合の相違

境界あるいは境界線という言葉が話題となる場合、その意味は決まって「自分の所有地の範囲と隣接者の所有地の範囲との境を示す線である」と理解されています。実は、ここに大きな混乱を招く原因が潜んでいます。

それは、法的な意味での境界(調査士が探している境界)という言葉が、「地番と地番の境を示す」意味でとらえられており、決して隣接者同士の所有権の境を示す意味ではとらえられていないからです。

例>>

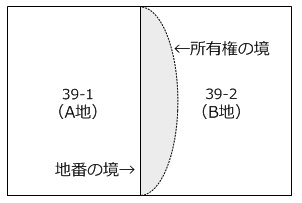

上図(例>>)は、法務局に備え付けられている公図の写しに、A地、B地等の土地の表示を付け加えたものです。

ここでは、2区画の土地にそれぞれ「39-1」(A地に該当)、「39-2」(B地に該当)という地番が付されています。このように区画割が行われ地番が付されたのは、明治の地租改正に遡ります。上図の「39-1」および「39-2」の境にある実線が地番の境に該当し、これが法的な意味での境界を表しています。

そして、一度定められた地番境(法的な意味での境界)はそのままの状態で固定され、たとえ隣接する所有者同士がこれと異なる線を所有権の境として合意したとしても、これによって境界が動くものではないとされています。

つまり、法的な意味での境界という場合、このように(地租改正の当時から)定められた地番と地番との境がその対象であり、私人が自由に変更できる性格のものではないことから、公法上の区分線であるとも言われています。

これは、公図が法務局によって管理され、分筆・合筆の申請手続きによらなければ地番境を誰もが容易に変更できないことからもご理解できるでしょう。

これに対し、所有権の境(ある人の所有範囲を示す境)という場合は意味合いが異なってきます。つまり、本来、地番の境と所有権の範囲とは一致すべきものでありますが、中にはこれが一致しないケースもしばしば見受けられるからです。

例えば上図のA地、B地の所有者間で所有範囲をめぐり紛争が生じたとします。そして、A地の所有者が本来の地番の境(実線部分)とは関係なく、弓形の線(点線部分)まで使用していたところ、この弓形の線をもってA地、B地の所有者間に所有権の境に関する合意が成立したとします。

このように、当事者間の取り決めにより地番の境とは別の位置に所有権の境を定めることは有効ですが、これにより地番の境が移動するわけではありません。つまり、民法第177条の条文どおり、不動産について実態的に有効な権利関係が生じても、登記簿にその権利変動が公示されなければ第三者に対抗できないからなのです。

具体的に言いますと、A地とB地の所有者だけで「弓形の線」を所有権の境と定めるのは有効ですが、地番境となり得ないのは、簡単に言いますと着色部分に地番がないので弓形の線が地番境にならないのです。

また、着色部分をB地の所有者が分筆し、Cに売却した場合、登記を備えたCにA地の所有者は「私の所有地を返してください」とは言えなくなるのです。

A地の所有者が自己の権利を保全するには、着色部分をB地の所有者に分筆登記申請をしてもらい、着色部分に地番を生じさせ、その新たな地番(着色部分)の登記簿においてB地の所有者からA地の所有者への所有権移転登記を経ることが必要なのです。それに伴って弓形の線が地番境となります。

また、仮に分筆・合筆を行って地番の境を所有権の境に合致させる処理をする場合でも、法的には「境界が移動する」のではなく、「新たな位置に境界を設ける」という考え方の下で取り扱われています。

日常生活では意識することもありませんが、以上のとおり、法的な意味での境界(調査士が探している境界)と所有権の範囲としての境界とが区別して取り扱われていることに注意する必要があります(ただし、現実に紛争のもとになるのは所有権の範囲としても境界のほうが圧倒的に多いでしょう)。